- 2025年4月から、翌々日を対象とした1日30分ごとのエリア別の電力供給予備力(電力需要に対し、どれだけの供給余力が確保されているかを示す指標)の予測(以下、予測予備力)が公開されるようになった

- その正確性を考察したところ、平均で約13%、標準偏差(1σ)では68%ほど乖離していた

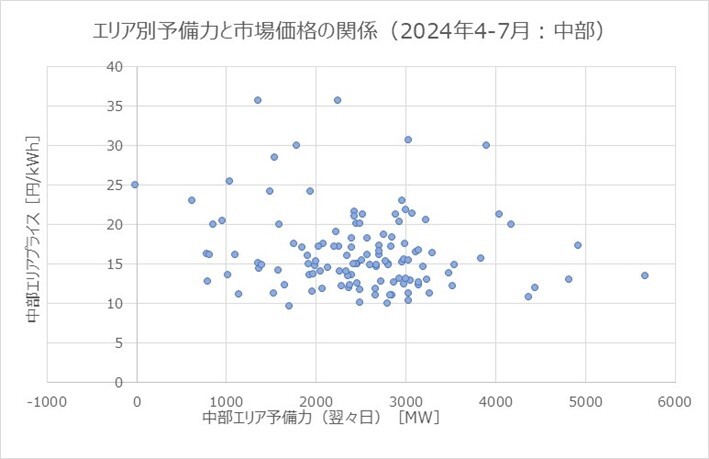

- エリア別予備力等と同じく電力需給バランスに左右されるJEPX(日本卸電力取引所)のスポット市場との関係性を検証してみたところ、弱い相関があることを確認した

- 新しい価値を創出するためには、このようにビジネス上の知見をもとに、継続的にデータ分析していくことが重要だ

新たに公開された予測予備力情報

2025年度より、各発電・小売電気事業者は、翌々日の発電量や需要の見通し(計画)を30分ごと(24時間×2=48点)に策定し、毎日、一般送配電事業者に提出しています(2024年度は一般送配電事業者の指定する30分間の1点)。

これは一般送配電事業者が需給調整市場を通じ調整力を確保するにあたって、各電力供給区域(エリア)の電力需給バランスを把握することを目的としています。

電力需給バランスが厳しい(=需給ひっ迫)といった情報は、発電・小売電気事業者にとって重要であるため、電力広域的運営推進機関により公開されることになりました。

公開されている情報としては各電力供給区域(エリア)の需要、供給力、予備力など、電力需要に対し、どれだけの供給余力が確保されているかを示す指標。そして、連系線(異なる電力系統を結ぶ送電設備)を通じ、エリア間で供給力を融通した上で、複数エリアにまたがる広域的な電力需給バランスの余裕度(広域予備率)などです。

公開された情報の精度

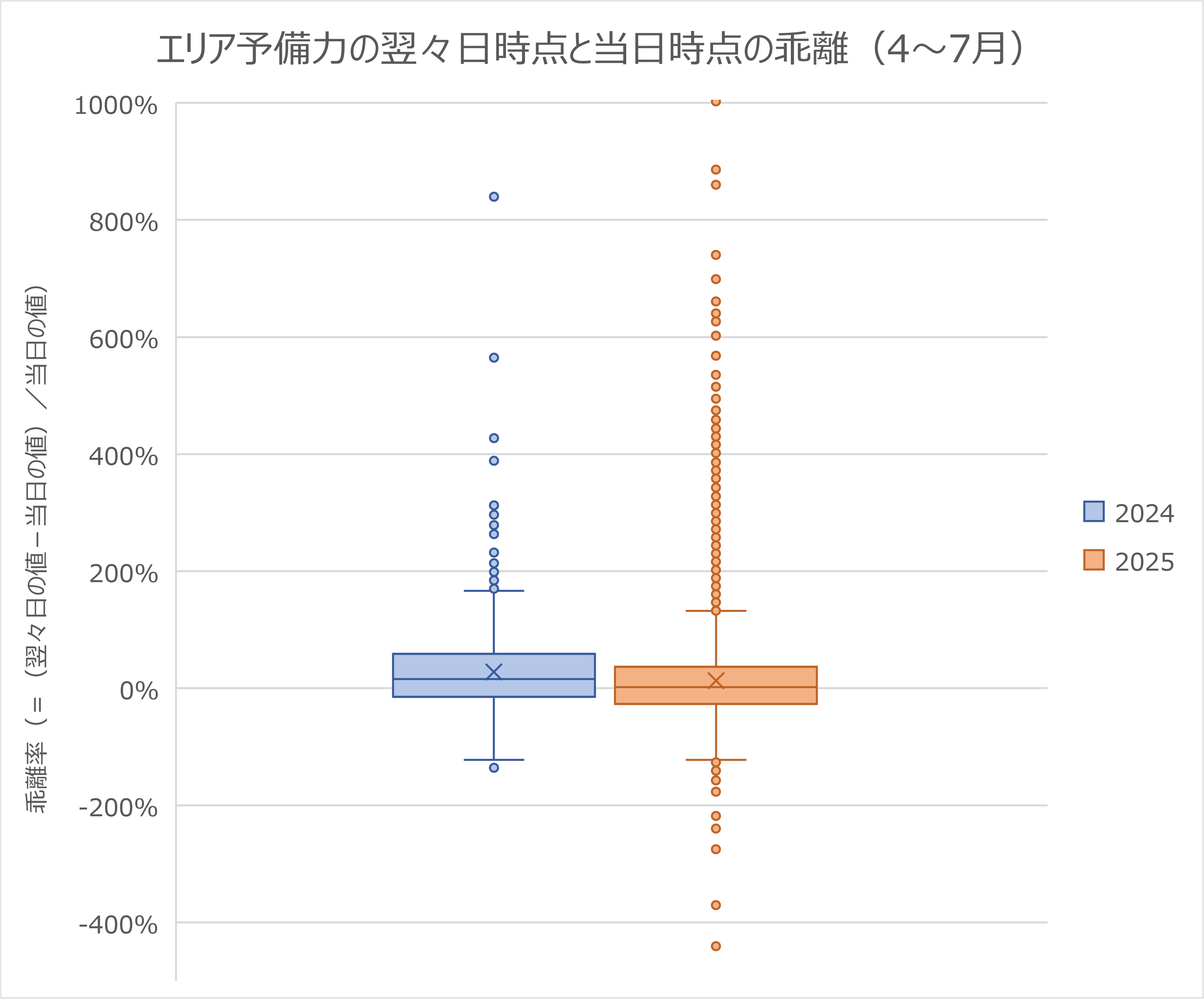

翌々日の電力需給バランスを、どこまで正確に見通せているのか。それを検証するため、電力需給バランスを端的に表す予備力を対象に、翌々日時点の計画値が、電力需給当日の実際の値とどこまで乖離しているのかを確認してみました。

全国平均では12.6%と、1点のみを予測していた2024年度(27.8%)より一見よくなっているように見えますが、標準偏差としては大差がない(69.8%→67.5%)ため、数値のばらつきは変わっていないと言えます。

電力需給バランス指標としての有用性

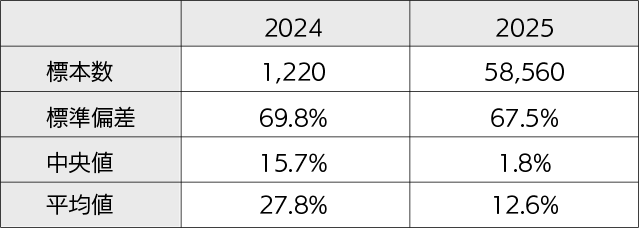

これらの情報が発電・小売電気事業者にとって、電力需給バランスを表すものとして、どれくらい有用かを検証するため、この情報が公開された後に取引が行われるスポット市場(日本卸電力取引所)との関係性を確認してみました。

その結果、予備力が少ない(需給がひっ迫している)時ほどスポット市場価格が高く、予備力が多い(需給がひっ迫していない)時ほどスポット市場価格が低くなるといった負の相関が見られました。さらに、時間帯や平日・休日で区分けするなど、工夫を加えることで、その傾向をより抽出できそうです。

なお、2024年度ではそのような傾向が見られないため、ばらつきが大きく変わらなくとも、情報量が増えたことの価値はありそうです。

おわりに

Excelレベルのデータ分析ではありますが、「どのような情報があるのか?」「その情報はどんな意味を持つのか?」といったビジネス上の知見をもとに、継続的に分析した事例を紹介しました。

クライアントに価値をお届けするためには、正しく、高度なデータ分析スキルはもちろん、ビジネス上の知見を身に付け、継続的にそれをアップデートすることも重要になってきます。

TCAはこうした取り組みを通じて、データから価値をお届けできるよう精進していきたいと考えています。

Let’s Enjoy DX!